シカの生態・被害の現状・対策

ニホンジカ Cervus nippon(偶蹄目シカ科)

| 形態 | ・偶蹄目シカ科に属する大型の哺乳類である。 ・夏毛は茶色で白斑があり、冬毛は灰褐色である。 ・黒い毛でふちどられた大きな白い尻斑をもつ。 ・新生仔には細かい白斑がある。 ・換毛期は5~6月、9~10月である。 ・雄は角をもち、毎年生え換わる。 ・雄は雌より体重比にして1.5倍以上となる。 ・サイズは亜種や生息地によって大きく異なる。最大はエゾシカ、最小はヤクシカである。 ・成体の体重は雄50kg~130kg、雌25~80kgで、季節によって増減がある。 ・頭胴長は雄90~190cm、雌90~150cm、肩高は雄70~130cm、雌60~110cmである。 |

|---|---|

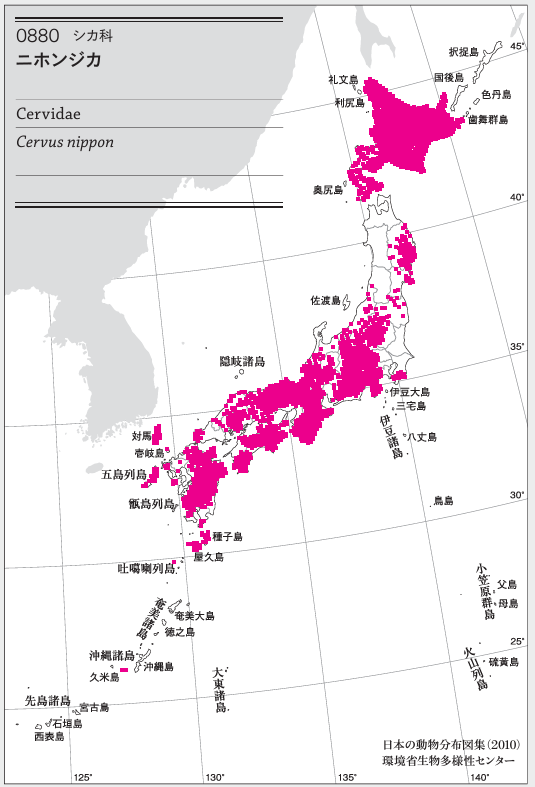

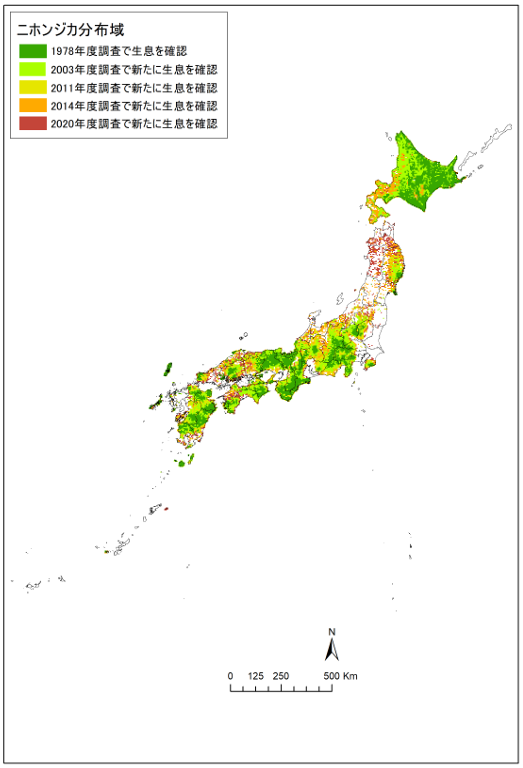

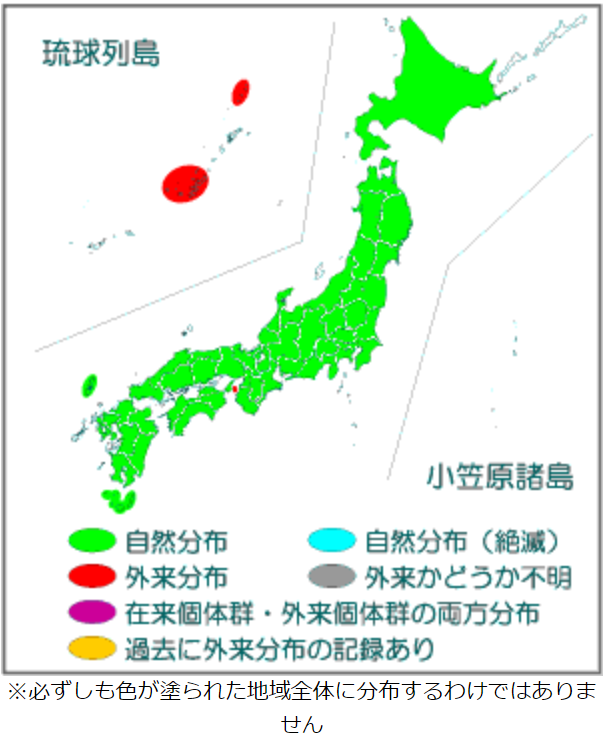

| 分布 | ・ベトナムから極東アジア(中国東部、ロシア沿海地方、台湾、朝鮮半島、日本)にかけて広く分布する。 ・ヨーロッパ各地、ニュージーランド、アメリカには人為的に導入され、野生化している。 ・日本では、北海道(エゾジカ)、本州(ホンシュウジカ)、四国、九州(キュウシュウジカ)、淡路島・小豆島を含むいくつかの瀬戸内諸島、五島列島、馬毛島(マゲジカ)、屋久島(ヤクジカ)、種子島、対馬(ツシマジカ)、慶良間列島(ケラマジカ、導入)などに分布する。 ・北海道、本州、四国、九州では分布は拡大傾向。 |

| 生息環境 | ・常緑広葉樹林、落葉広葉樹林、寒帯草原など多様であるが、森林から完全に離れて生活することはなく、クヌギ・コナラ林やアカマツ林、スギ・ヒノキ造林地や里山など、明るい開けた森林に生息する。 ・餌となる植物が多いため、林内以外に、林縁、伐採跡地、造林地なども餌場としている。 ・積雪地域の個体群は雪を避け小規模な季節的移動を行う。 |

| 食性 | ・有毒な物質を含むアセビやシキミなど、わずかなものを除き、ほとんどの植物を食べることができる。 ・落葉広葉樹林に生息するエゾジカやホンシュウジカは、イネ科草本、木の葉、堅果、ササ類などを季節に応じて採食する。とくにササ類は積雪地域の冬の主要な食物である。 ・常緑広葉樹林に生息するキュウシュウジカなどは食性の季節的変化は少なく、1年を通じて木の葉を採食する。 |

| 繁殖 | ・1産1子で、毎年5~7月に子供を産む。

・交尾期は9月下旬~11月で、初産齢は2歳。 ・栄養状態が良い個体は、1歳から繁殖が可能になり、4歳以降は毎年繰り返し出産する。 |

| 行動特性 | ・人の活動場所では夜明けや夕方の薄暗い時間や、夜間に行動する。 ・臆病で警戒心は強いが、危険がないとわかると大胆に農地に入ってくる。 ・成獣は1.5m以上の高さを飛び超えることができる。一方で柵を飛び越すよりも柵の下へもぐりこんで侵入することが多い。 |

| 社会性 | ・集団性が強く群れをつくって生活する。 ・他の個体との近接を許容するため、高密度化する。 ・通常、雄と雌は別々の群をつくる。 ・雌は母親とともに母系的な群れをつくるが、雄は1~2歳で母親から離れる。 ・一夫多妻制の社会で、雄の一部は交尾期になわばりをつくり、その中にハーレムを形成する。 ・一般的に、群れの大きさは開放的な草地環境では大きく、森林環境の多い地域では小さい。 |

【参考文献】

- ・阿部永・石井信夫・伊藤徹魯・金子之史・前田喜四雄・三浦慎悟・米田政明(2005)日本の哺乳類[改訂版].東海大学出版会.

- ・特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン(ニホンジカ編)(2010)環境省

- ・野生鳥獣被害防止マニュアル イノシシ、シカ、サル―実践編―(2007)農林水産省

分布図①

出典:環境省 生物多様性センター. 第3部 動物分布図(哺乳類). https://www.biodic.go.jp/kiso/atlas/pdf/3.mammals.pdf, (2024年8月14日取得).

分布図②

出典:環境省. 全国のニホンジカ及びイノシシの生息分布調査について. https://www.env.go.jp/content/900517069.pdf, (2024年8月14日取得).

分布図③

出典:国立環境研究所 侵入生物データベース. ニホンジカ. https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10340.html, (2024年8月14日取得).

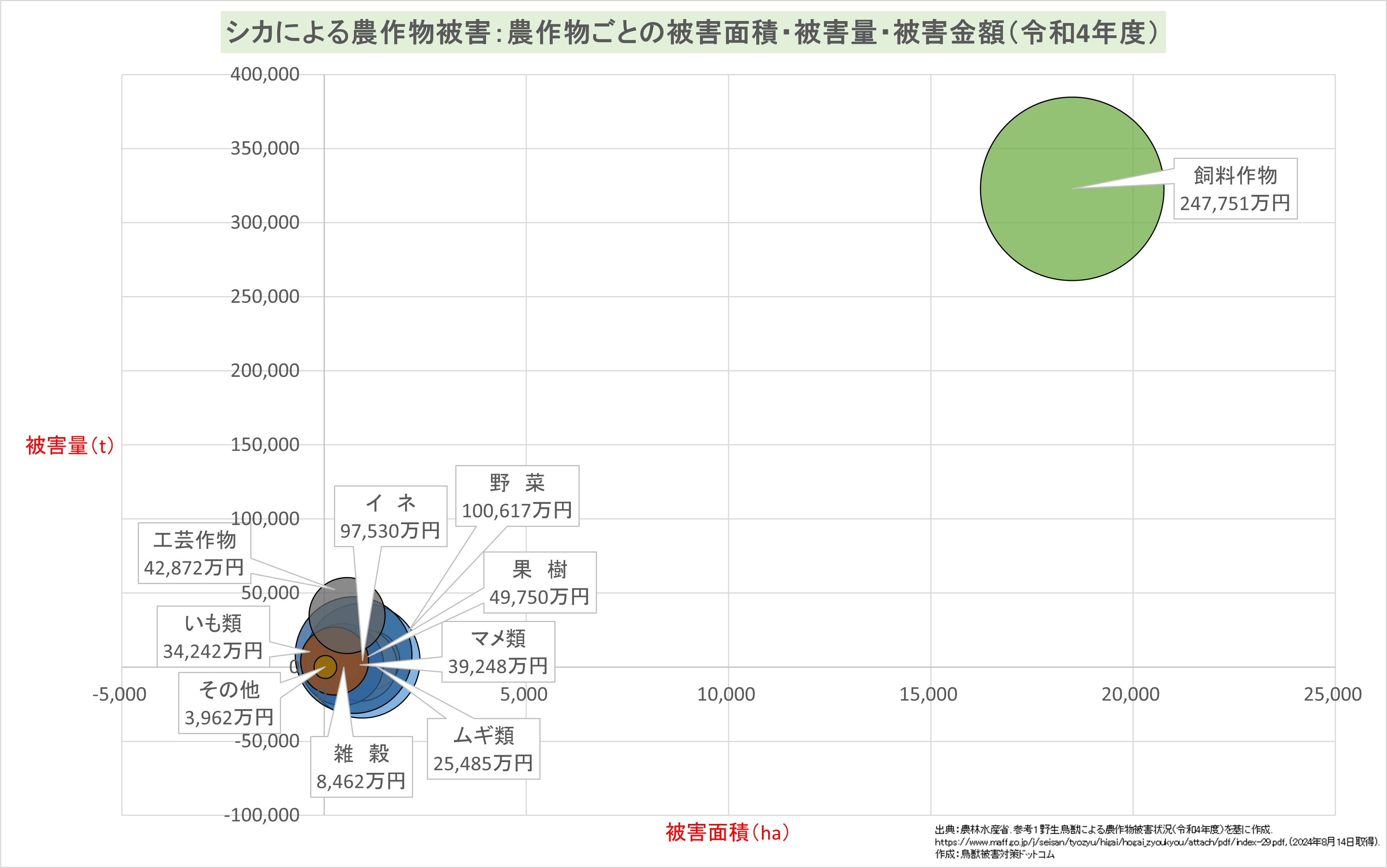

農作物ごとの被害面積・被害量・被害金額

出典:農林水産省. 参考1 野生鳥獣による農作物被害状況(令和4年度)を基に作成. https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/attach/pdf/index-29.pdf, (2024年8月14日取得).

作成:鳥獣被害対策ドットコム

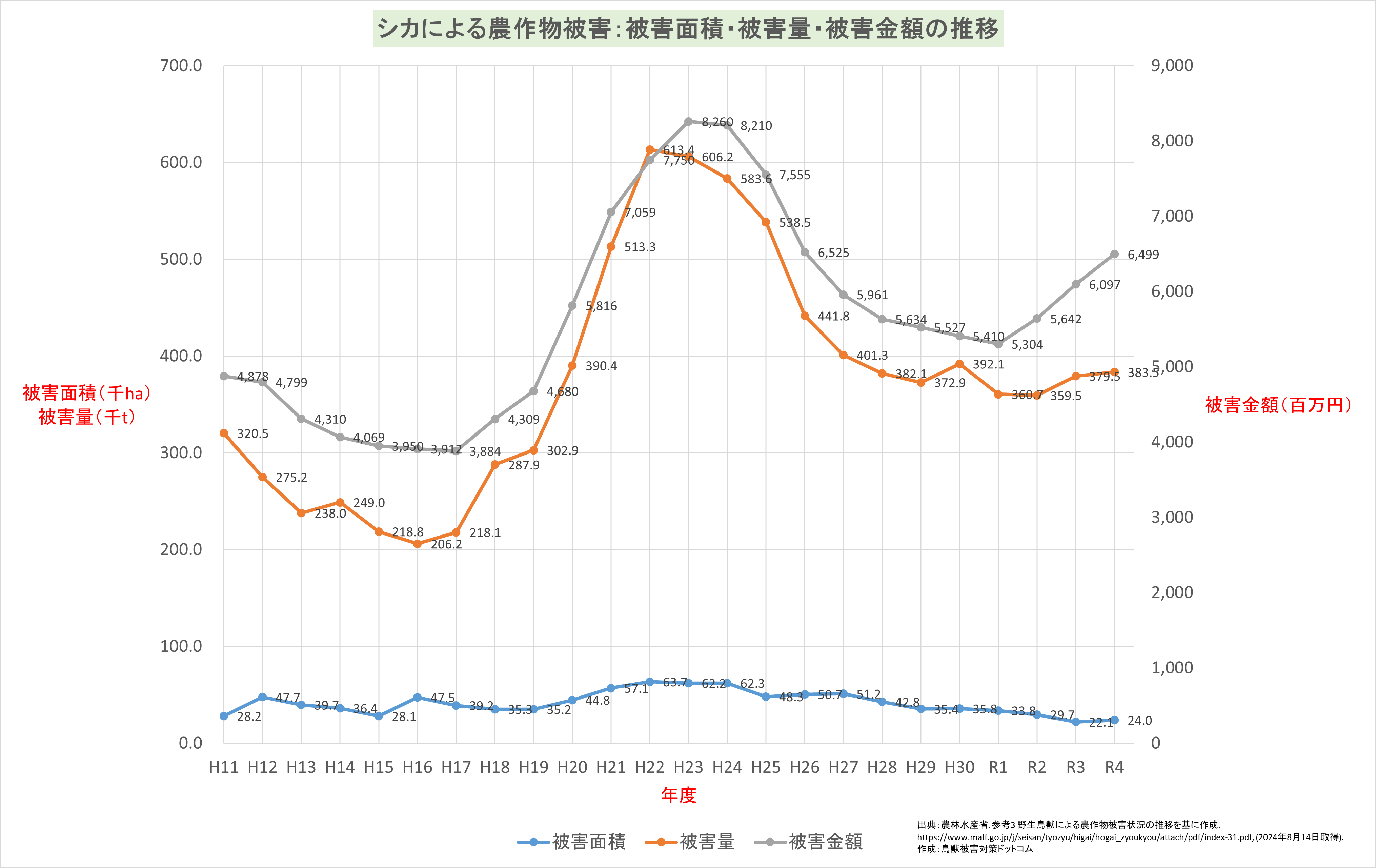

農作物被害面積・被害量・被害金額の推移

出典:農林水産省. 参考3 野生鳥獣による農作物被害状況の推移を基に作成. https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/attach/pdf/index-29.pdf, (2024年8月14日取得). 作成:鳥獣被害対策ドットコム

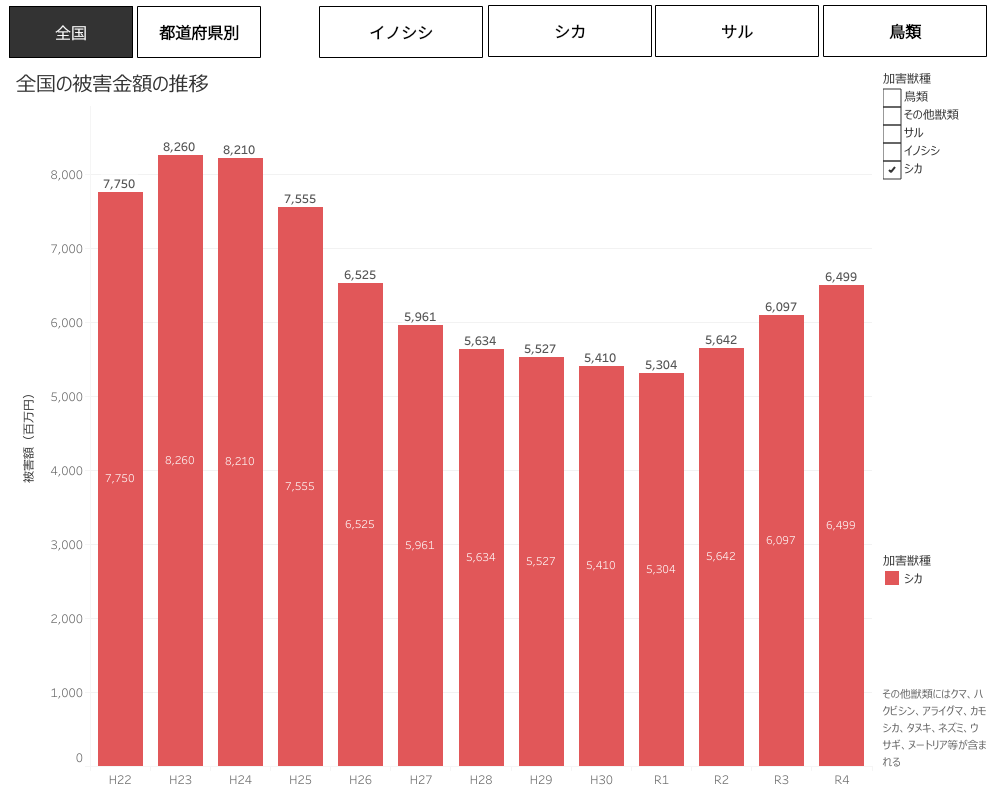

農作物被害金額の推移

出典:農林水産省. 農作物被害状況. https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/, (2024年8月14日取得).

× close

![]()

-

■農作物、樹皮、植栽木の芽、牧草の食害による農林業被害

- ・イネ、飼料作物、野菜を中心に、ムギ、マメ類、果樹にも被害があります。

- ・農作物のほかに、特に餌の乏しい冬から早春の時期、二番穂や農地、林道、農道のり面、果樹園などの雑草を食べに集落にやってきます。

-

■下層植生の食害による稀少植物の消失、生態系の劣化、土壌の流出

- ・シカなどの大型獣の「わな」による捕獲は、個別、1軒だけで行うより、集落単位、地域ぐるみで継続的に行うことで効果的に個体数と被害を減らすことができます。

- ・「わな」による捕獲は、鳥獣保護管理法などを遵守して適切に行う必要があります。これらの法律は、県又は各市町村が管轄していますので、被害が出て「わな」で捕獲する場合は必ず自治体の担当窓口に相談しましょう。

鳥獣被害対策お役立ち情報

被害を防ぐために知っておきたい情報を公開中

ブログ

野生動物のプロたちが現場で培ったお役立ち情報を発信中

ご案内

-

お支払いについて

銀行振込・郵便振込・クレジット・後払い.com

※代金引き換えのお取り扱いはございません。

詳しくはこちら

ご利用条件を満たした法人様を対象に、請求書払いが可能な「企業向け後払い決済サービス」がございます。詳しくはお問い合わせください。

-

送料について

-

配送について

ご入金確認後、通常5営業日以内を目安に発送致します(メーカーからの直送となりますが、発送時にはご連絡いたします)。 ただし、在庫のない場合や、受注生産品の場合、繁忙期間中は遅れる場合がございます。 引渡し方法は、配送処理(大手運送会社・日本郵便)とします。 宅配便にてお届けできない大型商品については、その都度、発送日・配達業者をご連絡させていただきます。

海外発送不可International Shipping Service Not Available詳しくはこちら

-

メールが届かないお客様へ

-

返品について

-

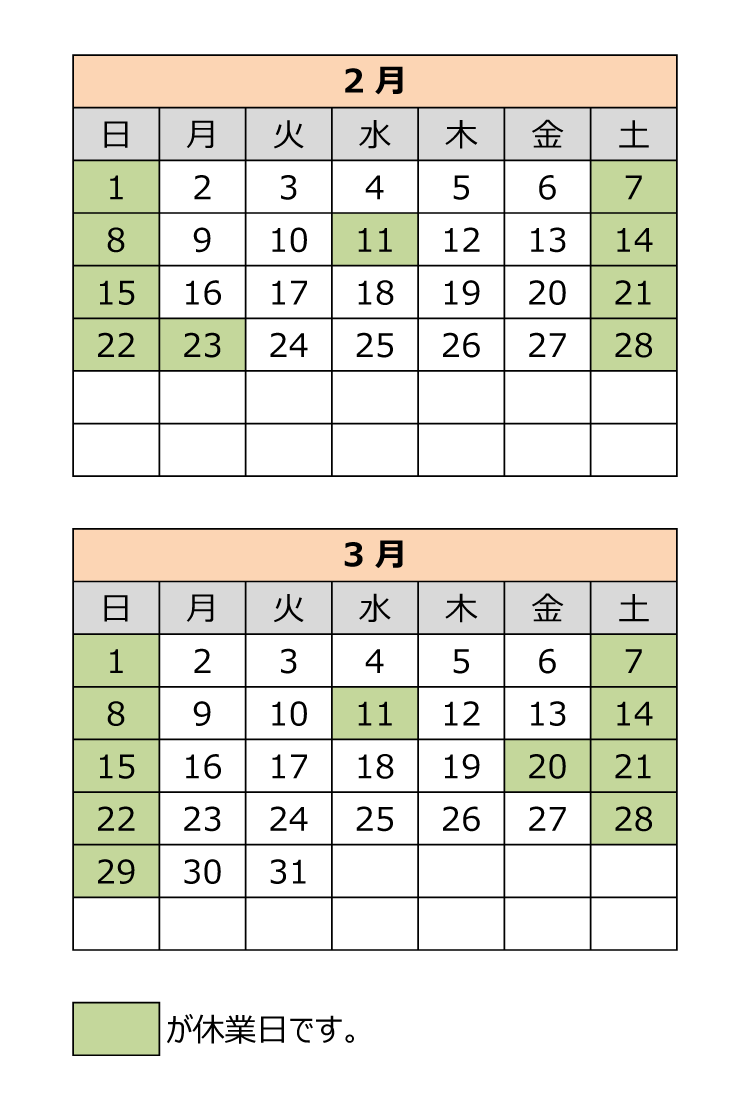

休業日について