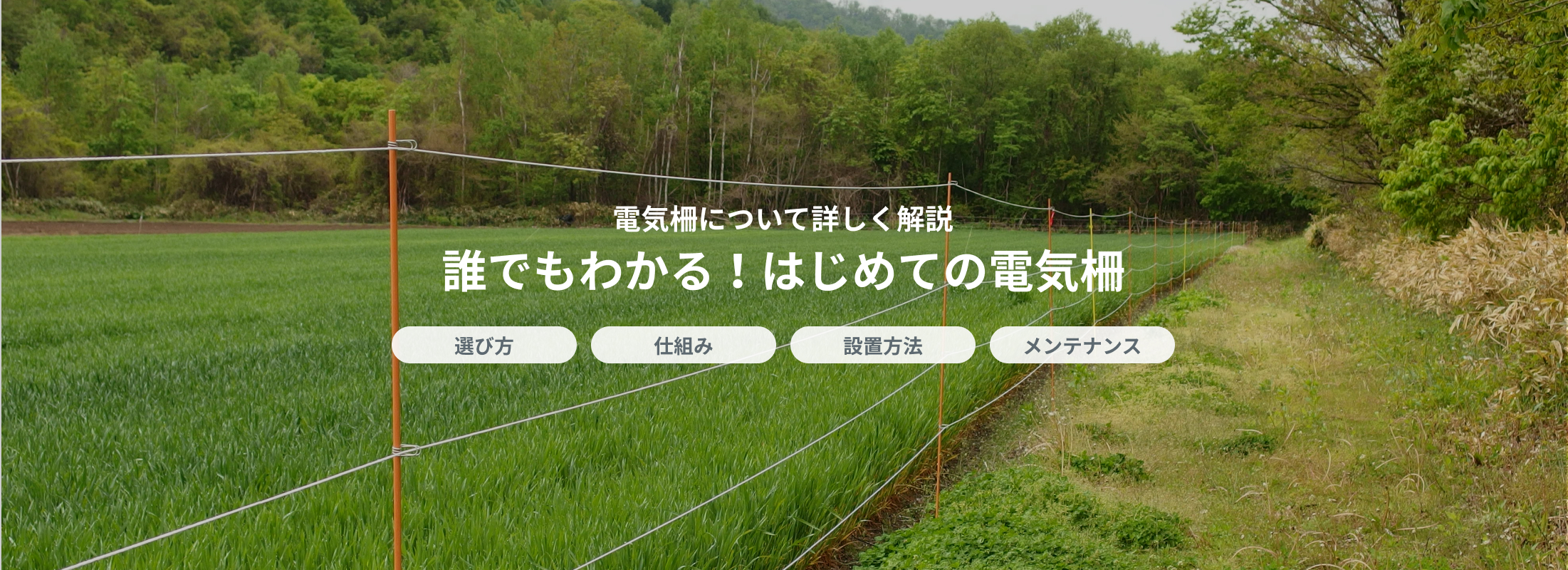

1.電気柵とは? 電気が流れる仕組み

電気柵は、野生動物の侵入から農作物や農地を守るために設置する侵入防護柵です。柵線には高電圧がかけられており、動物がこれに触れると、電流が体を通って地面に流れ、アース棒を経由して電気柵本体へ戻ることで回路が成立 します。

▲ 図:動物が電気柵に触れたときに回路が成立し、電流が流れる仕組み

このとき、一瞬だけ電流が流れ、動物に電気ショックを与えます。その不快な経験により警戒して近づかなくなり、結果として、侵入を防ぐことができるのです。

このような電気ショックが発生するのは、電気柵が「動物が触れたときだけ電気が流れる仕組み」になっているためです。普段は電気が流れない状態(スイッチOFF)ですが、動物が電圧のかかった柵線に触れることで回路がつながり(スイッチON) 、電流が流れて電気ショックが発生します。

なお、動物の体のどこが柵線に触れるかによっても感電のしやすさは異なります。毛に覆われた部分では電流が通りにくく、感電が起きにくい場合がありますが、鼻先や肉球などの皮膚が露出した部位 が接触することで、効果的に電気ショックが発生します。

人間が電気柵に触れた場合も同様で、「バチッ」と一瞬の電気ショックを感じます。このとき強い痛みはありますが、1.安全な電気柵選び にもあるように、安全に設置・運用されていれば、ケガや失神といった深刻な危険が生じることは基本的にありません。

このように、電気柵は「動物が触れたときにだけ回路が一時的に成立し、電気が流れる」仕組みで動作しています。 たとえば、柵線の上にトンボが止まっていても感電しないのは、トンボの体が地面と接しておらず、電流が流れる回路が成立していないためです。

電気柵の特徴 他の柵とは違う4つのポイント

1 電気柵は心理柵電気柵は、イノシシやシカ、ハクビシン、アライグマなどの害獣に対して、軽い電気ショックで驚かし、侵入を防ぐ「心理柵」 です。※人が誤って触ってしまっても、ビリッとするだけで、通常、人体に影響はありませんが、ペースメーカーを付けている方は絶対に触れないように注意してください。

2 電気柵は費用対効果が高い電気柵は、金網柵やネット柵と比較して、費用を安く抑えることができます。 重量が軽い という点も大きなメリットです。

▲ 図:設置コスト別・代表的な獣害対策用 防護柵の比較

3 電気柵は設置が簡単電気柵と聞くと、「電気に詳しくない素人には設置が難しいのではないか?」と思われがちですが、実は非常にシンプルで、初めての方でも簡単に設置できてしまいます。①草刈りをする 100m程度の設置であれば、ほんの数時間で設置は完了 してしまいます。

【準備】

【設置】

【チェック】

【参考商品】

ガラガーミニソーラーS16xイノシシ対策用 電気柵100mセット[2段張り]

デジタルボルトメーター(DVM-3)

4 電気柵の維持管理はこまめに電気柵の利用で気を付けたいのは、なんといっても漏電です。「つる植物」 です。電気柵周辺の下草刈りは定期的に行うようにしましょう。

VIDEO

【参考商品】

突出しクリップ 150mm 14型(50個入り)