6.電気柵の点検と維持管理 故障かな?と思ったら

6.電気柵の点検と維持管理 故障かな?と思ったら

電気柵の大敵は、漏電です。

漏電は、植物の葉が伸びて電気柵のワイヤーに触れたり、落葉がワイヤーに引っ掛かったりすることで発生します。

電気柵周辺の点検は定期的に実施し、必要に応じて草刈りをしましょう。

また、電気柵を使用しない時期になったら、電気柵ワイヤーは回収し、また次年度に使用するようになったら張り直してください。

ワイヤーを残したまま、電源を落とすことは絶対にしないでください。

電気の流れていないワイヤーは動物から見ればただのヒモです。

もし、ワイヤーを残すのであれば、作物を育てていなくても、通電するようにしてください。

正しい電気柵のメンテナンス「重要な4つのチェックポイント」

きちんと設置すれば十分な効果を発揮する電気柵ですが、その効果を維持するためには、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。

・冬の間保管していた電気柵を再設置する

・最近電気柵の調子が悪いと感じる

このようなタイミングに、以下のチェックポイントを確認するようにしましょう。

また、電気柵の調子が悪く、

・ワイヤーに電気が流れていないかな?

・電圧が弱いかな?

と感じたときは、漏電の可能性を疑いつつ、これからご紹介する方法で点検を行っていただくことで、スムーズな問題箇所の特定が可能です。

※電気柵がちゃんと稼働しているか確認する際は、電気柵用の電圧測定器(テスター)を使用してください。決して、電流が流れているワイヤーを直接素手で触らないでください。

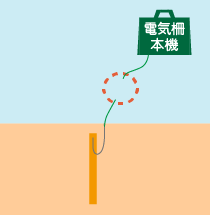

Check1本体の動作確認

①本機にセットされているワイヤーをはずしてください。

②本機がどこにもつながっていない状態で作動させ、プラス端子部分にテスターの計測部分、マイナス端子部分にテスターのアース棒部分を当てて、点検を行ってください。

正常な電圧数値であれば本機は正常です。

もし、電流を検知できないようであれば、故障の可能性が高いので、点検修理が必要になります。

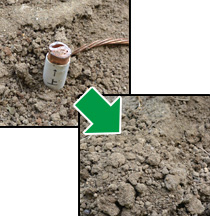

Check2アースの確認

もし、アースが設置不良だと、本体が正常に稼働しても、電圧が上がらずにイノシシやシカに与えるショックが小さくなってしまいます。

そのため、以下の点を確認するようにして下さい。

①アース線が切断、あるいは端子から抜けていませんか?

②アースがしっかりと地面に刺し込まれていますか?

③アースが本機の性能に応じた必要本数が設置されていますか?

④アースが古くて錆びていませんか?

⑤アースを刺している地面が砂地のように乾いた場所ではありませんか?

【良い例】

【悪い例】

Check3ワイヤーの確認

電極は、ワイヤーがプラス(+)、地面側がマイナス(-)となりますので、地面から生えている雑草などがワイヤーに触れると、そこで回路が成立してしまい漏電し、出力が低下してしまいます。

①ワイヤーに植物がからまっていませんか?

②ワイヤーが生木に触れていませんか?

③ワイヤーが鉄部に触れていませんか?

④ワイヤーがリング碍子のネジ部に触れていませんか?

電気柵の電圧低下の原因の多くが、この漏電によるものですので、柵の周囲を小まめに見回ってチェックすることが大切です。

Check4ポール・碍子の確認

電気柵資材一式をセットで購入せず、ポールや碍子を別途調達したという方は、特に注意して確認してみてください。

ゴムは紫外線劣化しやすく、ひび割れや水を含みやすくなって、漏電要素に結びつきやすくなってしまいます。

少し前の電気柵の取扱いではよく見られた光景ですが、現在の電気柵本機は、比較的安価なモデルでもパワーがある機種が多く、これを使用した場合、電流がビニール素材を突き抜けてしまいます。

一見プラスチック製の絶縁素材見えても内部に金属が入っている場合があり、気づかぬうちに漏電してしまっていることがあります。

乾燥させた木材でも水分を含んでしまうため、漏電の原因となってしまいます。

このように、現在使用しているポール、碍子の素材が何なのか把握して、適切な電気柵ポールや碍子を使い、漏電対策を心掛けるようにしてください。

基本的には同メーカーでセット販売されている資材で全て揃えてしまうのがおすすめです。

また、この他、本機の性能以上にフェンスを架線(距離延長または段数追加)したことによる電圧低下といった事例もよくあります。

電気柵を設置する際は、使用する機種の推奨延長距離(※)の範囲内で設置しましょう。

【例:本機の推奨延長距離が1,000mの場合の設置パターン】

・2段×500m=1,000m

・4段×250m=1,000m

・5段×200m=1,000m

※推奨延長距離(m)

獣害対策用途を前提として、ある程度漏電抵抗を考慮した使用可能距離の目安。放牧などの用途で、対象動物に餌が与えられる環境で設置する場合は、推奨延長距離も変化します。

メンテナンスをより効率化できるおすすめのテスター「スマートフィックス」

電気柵の電圧を確認する際には、電気柵用の電圧測定器(テスター)は必須です。

※電流が流れているワイヤーを直接素手で触るのは危険です。

当店でもチェッカ―を多数取り扱っていますが、その中でも、漏電箇所を確認するための便利な機能が付いた機種「スマート・フィックス」は、漏電方向まで特定できてしまう優れものです。

【スマート・フィックスの特徴】

・漏電方向が矢印で分かる

・電圧、電流の測定モードが切り替えられる

・バッテリーの寿命が長い(約3年)

・アース不要で測定可能

【スマート・フィックスの使用例】

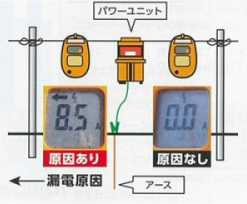

①「電流測定モード」に設定し、ワイヤーと結束されている電気柵本機の両端を測定します。

漏電原因がある方向に矢印、漏電量の数値が表示されます。

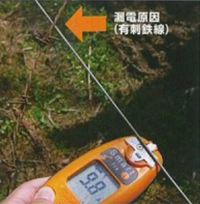

②矢印が向いた方向を辿ると、ワイヤーが有刺鉄線と接触している場所(漏電箇所)を発見しました。漏電となる原因を取り除き、再度測定して電圧が回復しているかどうか確認します。

①「電流測定モード」に設定し、ワイヤーと結束されている電気柵本機の両端を測定します。

漏電原因がある方向に矢印、漏電量の数値が表示されます。

②矢印が向いた方向を辿ると、ワイヤーが有刺鉄線と接触している場所(漏電箇所)を発見しました。

漏電となる原因を取り除き、再度測定して電圧が回復しているかどうか確認します。

逆に、周囲100mほどの設置距離でしたら、「スマート・フィック」スを使わなくても十分に対応できます。

機能ももっとシンプルで安価な機種もありますので、電気柵の設置距離や用途、ご予算に応じて最適なテスターを選びましょう。

以下、当店で取り扱っているテスターのラインナップもぜひ参考にしてみてください。

【参考商品】