AIによるトレイルカメラの野生動物識別【第5回】識別能力の検証

投稿日:2024年5月10日

運営会社:株式会社 地域環境計画

投稿日 : 2025年08月27日

更新日 : 2025年09月25日

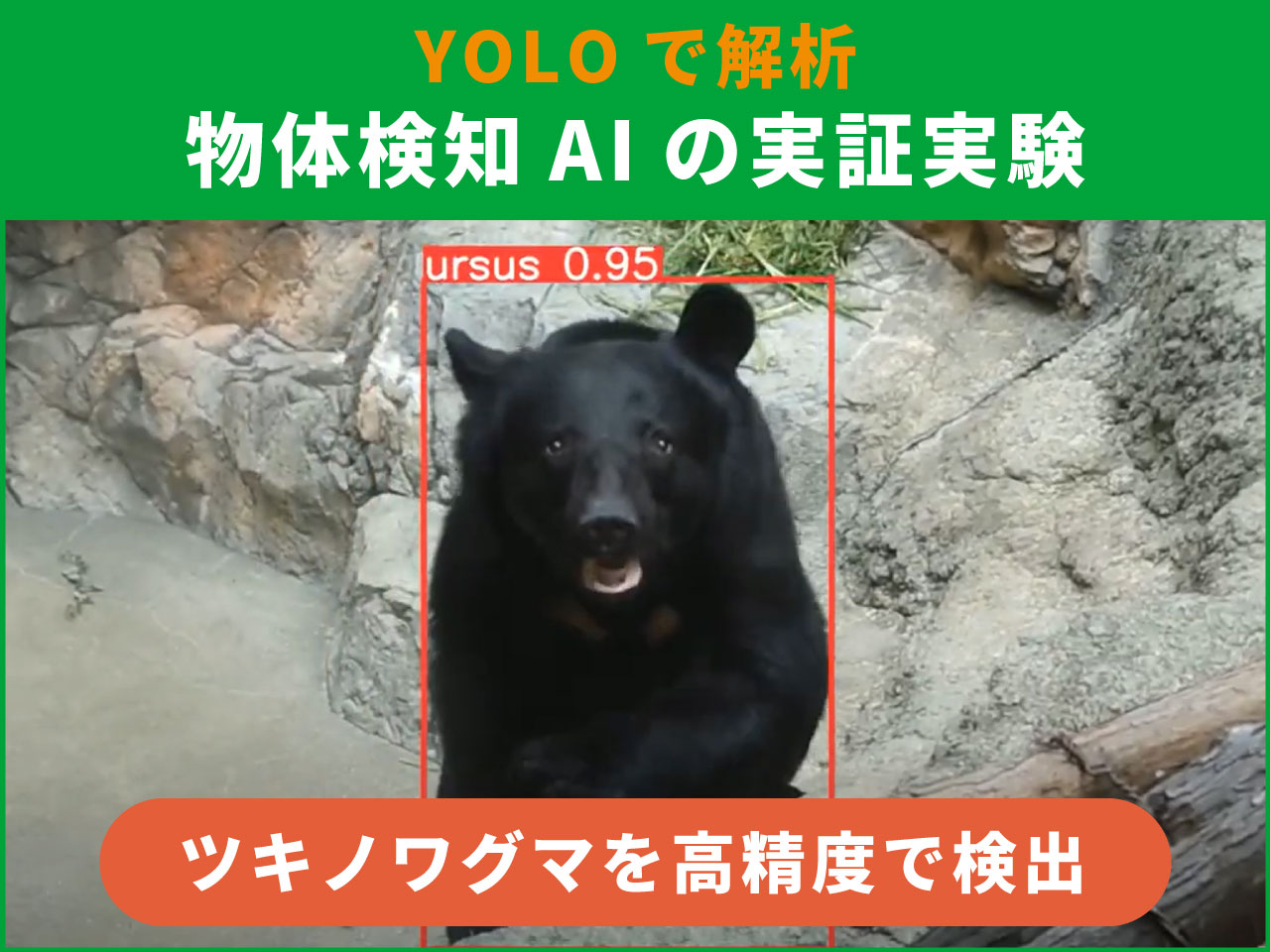

今回の記事では、日本の山間部におけるツキノワグマと人との共存という喫緊の社会課題に対し、AI技術がどのように貢献できるかを検証した事例について報告します。リアルタイム物体検知モデルを用いてツキノワグマを検知するモデルを開発し、その実用可能性を探りました。

目次

近年、ツキノワグマの出没が増加傾向にあり、人身および農作物被害が深刻な社会問題となっています。ツキノワグマの生息エリアは山間部だけでなく、エサを求めて集落周辺にも出没することがあり、人との偶発的な遭遇リスクが高まっています。

私たちは、AIによる物体検知技術がこの課題解決の一助となると考え、以下の応用を目指しました。

これらの社会課題解決に向け、私たちは第一歩として、ツキノワグマの物体検知モデル開発に着手しました。

モデルには、高速かつ高精度な物体検知モデルであるYOLOを採用しました。

モデルの学習には、自社で収集したツキノワグマのデータセットを使用しました。以下の表に示すデータは、日本の森林で撮影された野生のツキノワグマに加え、動物園で撮影されたデータも含むことで、様々な環境下での学習を試みています。

| 種名 | クラス名 | 学習データ数 | 検証データ数 |

| ツキノワグマ | ursus | 15,525 | 1,727 |

※データは2025年8月現在のものです。

データ収集にあたっては、ECサイト(鳥獣被害対策ドットコム)でトレイルカメラを販売する当社の事業特性を活かし、10年以上にわたり日本全国で多種多様なメーカーの機種を設置しました。これにより、カラー、モノクロ、フラッシュ撮影を含む様々な明るさや撮影角度で撮影された画像を収集し、汎用性の高いモデルの作成を目指しました。

静止画だけでなく動画モードで撮影した映像も活用し、最低限のデータ拡張処理を施すことで、学習データ数を確保しています。

開発したモデルの性能を評価した結果、一定の検出能力があることが確認できました。以下の表に主な性能指標を示します。

| 評価指標 | 値 | 説明 |

| mAP50 | 0.995 | 信頼度スコア0.5以上での物体検出性能 |

| mAP50-95 | 0.976 | 物体検出の総合的な性能指標 |

| Precision (適合率) | 0.999 | 検出された物体のうち、正しく検出された割合 |

| Recall (再現率) | 1 | 実際の物体をどれだけ検出できたかの割合 |

モデルの最終的な性能評価は、学習に用いていない独立したテストデータで行うのが理想的です。しかし、今回は検証データを用いてモデルの性能を評価しているため、検証データに過度に適合している可能性があり、実際の運用環境において同様の性能が保証されるものではない点にご注意ください。

次に、動物園で撮影したテスト動画にモデルを適用した例を見てみましょう。

これらの動画は、ツキノワグマの行動パターンとモデルの検出精度を視覚的に検証するために、野生の生息地を模倣して作られた、動物園の展示エリアで撮影されました。モデル適用の結果、以下の3つの動画から複数の重要な知見が得られました。

動画:ツキノワグマ対策|物体検知AIによる検出テスト①

動画:ツキノワグマ対策|物体検知AIによる検出テスト②

動画:ツキノワグマ対策|物体検知AIによる検出テスト③

最初の2つの動画では、クマの姿を正確に捉え、非常に高精度で連続的に検出しています。

一方、3番目の動画では、野生下を再現した環境でクマがダイナミックに動く中、樹木や草に隠れるたびに検出が途切れることが確認できます。しかし、姿がはっきりと見えるシーンでは確実にクマを捉え直しており、一時的な遮蔽物があってもクマの存在を見逃しにくい高い信頼性が示されました。

このモデルは、断続的なデータからでもクマの行動を追跡するシステムへの応用が期待できます。

今回の取り組みでは高い検出精度が確認できましたが、野生動物の物体検知には特有の課題が存在します。大量の学習データでこれらの課題を克服してきましたが、さらなる実用化に向け、以下の点を継続的に改善していく必要があります。

今回の取り組みを通じて、ツキノワグマの出没をAIで検知できることがわかりました。この技術をさらに進化させるには、IoTデバイスやネットワーク技術と組み合わせることで、より幅広い応用が可能になると考えられます。

例えば、検知信号をリアルタイムで関係者や地域住民に通知するシステムや、複数のカメラからのデータを統合して行動パターンを追跡する仕組みなどが考えられます。

私たちは、この技術が人々の安全確保とクマの保護管理に貢献できるよう、探求を続けてまいります。

この記事を書いた人

![]()

AIによるトレイルカメラの野生動物識別【第5回】識別能力の検証

投稿日:2024年5月10日

AIによるトレイルカメラの野生動物識別【第1回】事前準備と環境設定

投稿日:2024年5月9日

投稿日:2023年10月12日

先頭へ