投稿日:2025年8月27日

クマ被害に遭わないために

投稿日 : 2015年08月07日

更新日 : 2025年09月11日

こんにちは「鳥獣被害対策.com」の津田です。

今日の鳥獣被害対策の知恵袋は、クマのお話です。

日本には、本州と四国に生息する“ツキノワグマ”と、北海道に生息する“ヒグマ”の2種類がいます。

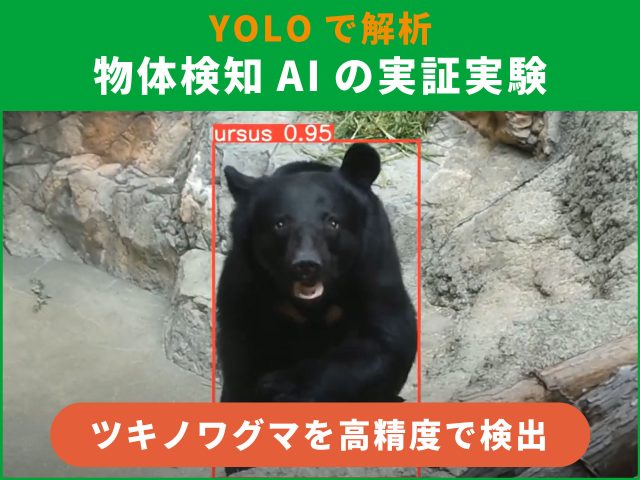

ツキノワグマは、体重70~120kg、頭からお尻までは120~145cmで、胸部に三日月形やアルファベットの「V」字状の白い斑紋が入るのが特徴です(希に、模様のない個体もいます)。

(ツキノワグマ)

ヒグマは、体重150~250kg、頭からお尻までは200~230cmと、ツキノワグマより大きく、林道で遭遇した方の話によると、ヒグマのことを「軽トラックが向ってくるようだった」と例えるほど、大きな動物です。

(ヒグマ)

ツキノワグマについて

このうち、今回は本州と四国に生息する“ツキノワグマ”についてのお話をします。

※九州にもツキノワグマは生息していましたが、最後の確実な捕獲記録は1957年で、既に

50年以上が経過しています。

そのため、平成24年に改定された“絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト”(環境省)では、九州におけるツキノワグマは絶滅したとされています。

また、記憶に新しい出来事として、今年5月に三重県いなべ市で捕獲されたツキノワグマの話があります。

この話は、イノシシ捕獲用の箱わなで錯誤捕獲されたツキノワグマを、滋賀県多賀町に放獣、その10日後に、放獣場所から南西側約6kmの場所で女性がツキノワグマに襲われ、大けがをしたというものです。

ただし、錯誤捕獲された個体と女性にケガをさせた個体は、鑑定結果によると、遺伝子型が異なるため、別個体であると判明しています。

このように、クマは他の大型動物と比較して、人身的な被害が発生することもあり、社会的に取り上げられることが多い動物です。

昨年(平成26年)は、ツキノワグマが大量に出没し、各地で問題となりました。

事前に大量出没が予想されていたにもかかわらず、100名以上の人身被害が出たそうです。

ちなみに、このツキノワグマの大量出没の予想ですが、どうやってできたのでしょうか?

実は、クマの餌となるドングリなどの結実量と関係があるようです。

一昨年(平成25年)は、ブナの当たり年で、各地でドングリが豊作となりました。このような年には、十分に脂肪を蓄えた多くの雌グマは、冬眠中に出産をすることができます。

しかし、昨年(平成26年)は、ブナの結実が悪く、不作となった地域が多かったようです。

つまり、一昨年は餌が十分にあって、出産も順調であったが、その翌年は冬眠前の餌が乏しく、親クマ・子クマともに空腹状態にあったことが想像できます。

そうなると、クマは餌を求めて、人里近くにまで出て来てしまい、ツキノワクマとの遭遇事故が多くなってしまいます。

環境省のホームページには、過去のクマ類の許可捕獲による捕獲数が公開されています。

昨年度(平成26年度)は、3,596頭のツキノワグマが捕獲され、このうち3,412頭が捕殺されています。

捕獲数と出没数はイコールではないものの、過去の捕獲数をみると、昨年度は一昨年と比較すると、多かったと言えます。

過去の許可捕獲数

- 平成20年度は1,145頭

- 平成21年度は1,081頭

- 平成22年度は3,513頭

- 平成23年度は1,085頭

- 平成24年度は2,651頭

- 平成25年度は1,292頭

- 平成26年度は3,596頭

(平成25年度(5月暫定値)は287頭)

図 ツキノワグマの捕獲数(許可捕獲数)

(環境省データを参考に作成)

https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs4/capture-qe.pdf

また、時期的特徴として、大量出没の年には、夏~秋にかけて人里への出没が増え始め、冬眠前の10~11月にかけて最も多く人里に出没することがわかっているようです。

地域によっては、里山が放棄されてツキノワグマの生息地が広がり、人間の住む場所との距離が近くなってしまったことが、ツキノワグマの大量出没の原因のひとつとなっています。

また、ある報告によると、ツキノワグマの生息分布域は、全国的に広がっているという見解もあります。

年によっては、これからツキノワグマの出没が多くなる時期になります。

ツキノワグマと出会わないために、予防対策は事前にしっかりととりたいものですね。

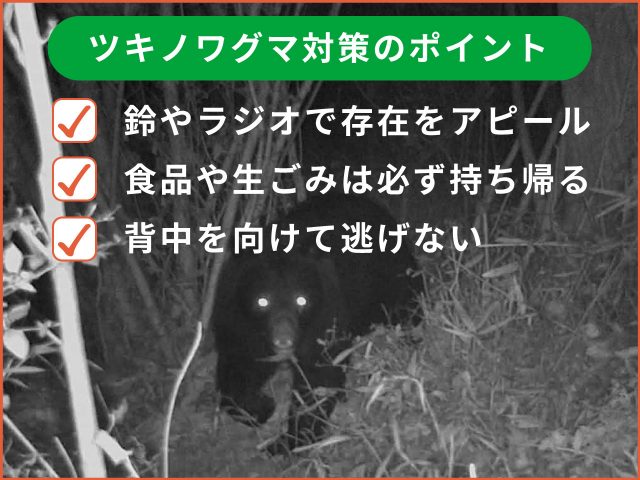

予防対策

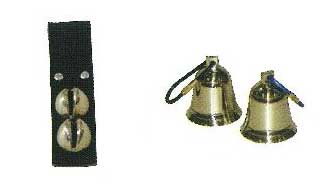

- 山に入る場合は、ツキノワグマに自分の存在を伝えるため、クマ鈴やラジオなど、音の出るものを携行する

(クマの人身事故のほとんどは、クマと人がお互いの存在に気づかないまま、近距離で出会ってしまい、クマが人を恐れ、襲ってしまうことで起きています。クマは通常、人を避けて行動するため、自分の存在をクマに知らせることで、未然に事故を防ぐことができます) - クマの活動が活発になる早朝と夕暮れ時の外出を控える

- 万が一、ツキノワグマの遭遇に備えて、熊スプレーやナタなどを携行する

- クマの通り道となっている集落内の樹林の伐採や藪払い、草刈りをする

- 集落内の不要な果樹を伐採する

(もう誰も収穫しなくなった柿の木などを目当てに、クマが集落に下りてくることがあります) - ツキノワグマが出そうな場所を特定し、パトロールをする

(追い払いをする)

→商品リンク:クマ鈴

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-others

→商品リンク:熊スプレー

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-repellnent

余談となりますが、私は仕事柄、山に入ることが多いのですが、哺乳類等の生態調査中に、ツキノワグマに遭遇することがあります。

自然の中で、

- 赤

- 黄色

- 緑色

- 茶色

などはよく目にするのですが、真っ黒というのは、なかなか目にすることは無く、ツキノワグマはとても目立つ存在です。

漆黒の艶やかな毛並と、躍動する筋肉。

突然、目の前に現れると腰を抜かしてしまいそうですが、遠くで見ると“美しい”という印象を持ちます。

ツキノワグマが分布する本州・四国の都府県の約7割では、「絶滅のおそれのある野生生物」として指定しているのもまた事実です。

危険な動物という認識が強いために、問題になりがちなツキノワグマですが、一方で豊かな森林生態系を代表する動物でもあります。

遭遇・被害が出ないように、うまく付き合っていきたいですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ツキノワグマの生態など⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/description-bear

★クマを追い払う、寄せ付けないには⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-repellnent

★クマの侵入を防ぐには⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-package

★クマを捕獲するには⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-boxtrap-big

★クマの行動を確認するには⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-camera

この記事を書いた人

![]()

関連記事

投稿日:2023年10月12日

【熊被害2025】秋に増加するクマの被害に備えよう(主要都道府県クマ出没情報リンクあり)

投稿日:2023年9月1日

投稿日:2017年1月18日

ツキノワグマから田畑を守る~鳥獣被害対策の『講習会:クマ編』から~

投稿日:2016年5月19日

投稿日:2013年8月8日

先頭へ