投稿日:2015年1月13日

運営会社:株式会社 地域環境計画

投稿日 : 2015年10月23日

更新日 : 2024年03月21日

こんにちは、「鳥獣被害対策.com」の千葉です。

今日の鳥獣害対策の知恵袋は、折り畳み式の箱罠でアライグマを捕獲するための「コツ」をご紹介します。

アライグマの捕獲方法について、罠の設置場所や、餌については、各自治体等で詳細な事例が紹介されていますので、今回は罠の組み立てや、設置時のコツを中心にご紹介したいと思います。

アライグマをはじめとする中型哺乳類の捕獲には「箱罠」が有効です。

私が主に使用している罠は折り畳み式の「アニマルトラップ Model1089」で、収納コンパクトなタイプです。

・アニマルトラップ Model1089

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/boxtrap-small/fa-0016

折り畳み式は収納しやすいというメリットがある一方、強度が弱い、組み立て後の調整が必要というデメリットもあります。

そこで、組み立て時にはいくつか注意点があります。

箱罠の後部は、U字型の針金で固定されています。

この構造は、「罠の中から押す力」に強いので、タヌキ、キツネ等の動物に対しては十分対応できます。

しかし、アライグマは押す力だけではなく、「手でつかんで引っ張る力」がとても強い動物です。

折り畳み式の箱罠は、この引っ張るという力には弱いため、補強が必要となります。

私の場合は、後部の横や下端部分の3~4箇所を針金で補強するようにしています。

これをしておくだけで、引っ張る力にも強い構造となります。

なお、サイズの大きなアライグマやアナグマなどの力の強い個体の対策として「パワーフレーム」で強度をアップさせることもできます。

・アニマルトラップ Model1089パワーフレーム付き

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/boxtrap-small/fa-0017

次に、トリガー部分の調整です。

この罠は、動物が箱の奥にある踏み板を踏むと、罠の扉を支えているトリガーが外れて、扉が閉まる構造になっています。

この踏み板とトリガーをつなぐ針金が本体に接していると、トリガーが外れにくくなってしまいます。

組み立て後は、針金と本体が適度に離れていることを確認することが重要です。

次に、罠を現地に設置する際の注意点です。

罠の踏板の下には、すき間がありますが、このすき間が十分でないとトリガーが落ちにくくなってしまいます。

罠を設置する場合は枝や、小石などが踏板の下に入らないようチェックし、必ず扉が閉まるかどうかのチェックをしてください。

特に一度動物がかかった後は、踏板の下に泥や草が詰まっていることが多いため、一度罠を持ち上げて、踏板の下を掃除してあげると効果的です。

また、長期間設置する際は、踏板の下で草が伸びて扉が落ちなくなることがありますので、こちらも定期的なチェックが必要です。

次に、トリガーについてです。

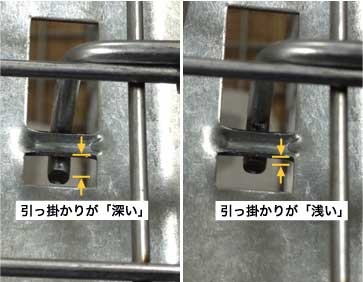

トリガーの先端は扉の一部に軽く引っかかっている状態になっているのですが、この引っ掛かり具合がとても重要です。

引っ掛かりが深いと扉が落ちにくくなり、逆に浅いと少しの振動で落ちてしまい、動物が入る前に閉まってしまう可能性があります。

罠の設置後に、踏板のチェックと合わせてトリガーのかかり具合も調整してください。

何度か捕獲を行うと、自分なりのコツがわかってくるようになります。

今回ご紹介した注意点が参考になりましたら幸いです。

また、次の報告では、当サイトで電気柵をご購入いただいたお客様に、実際の設置状況、効果について直接お話を伺うことができましたのでご紹介したいと思います!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★アライグマの生態はコチラ⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/description-araiguma

★アライグマ対策用箱罠はコチラ⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/raccoon-boxtrap-small

この記事を書いた人

![]()

投稿日:2015年1月13日

投稿日:2015年1月8日

投稿日:2014年7月28日

【イノシシ対策用】箱罠WB1800(片開)へのアニマルセンサーの取り付け~栄工業訪問記

投稿日:2014年7月10日

投稿日:2014年1月17日

投稿日:2013年1月17日

先頭へ