「防獣ネット アニマルネット2300」設置事例:手順と注意点も分かりやすく解説

投稿日:2025年8月6日

運営会社:株式会社 地域環境計画

投稿日 : 2025年07月30日

更新日 : 2025年09月16日

こんにちは、「鳥獣被害対策ドットコム」の井上です。今回は大阪府の高槻市で開催された「高槻市有害鳥獣等特別対策本部 発足式」に参加し、電気柵の使い方についてお話をしてきました。

さすが発足式、高槻市長をはじめ、農業委員会、JA、猟友会など錚々たる顔ぶれがそろい、参加者は100名を超える熱気に包まれた集会となりました。

高槻市では、北部の中山間地域でニホンジカによる農作物被害が深刻化しており、市としても「もう我慢ならん!」という農業者の声に応えるため、これまで以上の対策に乗り出すこととなりました。

目次

この章のポイント:設置初日からの通電と24時間稼働が、電気柵の効果を左右します。

ここでは、私は「誰でもわかる!はじめての電気柵」というテーマでお話をさせていただきました。今回の講習で、皆さんにぜひ覚えていただきたかったのが、「絶対に守るべき2つの鉄則」です。

つまり――

これらの鉄則について、じっくりとお伝えしました。

お話の内容は、当社が作成したお役立ち資料『誰でもわかる!はじめての電気柵』の一部を抜粋したものです。このブログを読んで興味を持たれた方は、ぜひこちらから登録のうえ、ダウンロードしてみてください。ちなみに、シリーズとして『箱わな捕獲実践ガイド』や『トレイルカメラ活用ガイド』もご用意しています。

参加者の皆さんには、実際に電気柵を体験(体感?)していただくプログラムも用意し、超リアルな講習会となりました(体験は、もちろん希望者のみです)。

この章のポイント:電気柵の目的は、動物に電気ショックを体感させて「近づくと危険」と学習させること

実は電気柵は、金網柵やネット柵などの防獣柵の中で、唯一「獣に攻撃できる」仕組みを持つといわれています。ここでいう“攻撃”とは、ズバリ、電気ショックを与えるということです。

私たち人間は、電気柵には電気が流れていると理解しているため、「うっかり触ったら危ない」と自然に警戒します。しかし、シカやイノシシにとって、電気が通っていることはもちろん、電気そのものが何かさえ理解していません。獣の目に映る電気柵は、ただの“棒とヒモ”。そんなものが「柵」だなんて、獣には理解できるはずがありません。

だからこそ、電気柵は「超怖い、ヤバいモノだ!」と獣に体感させることが重要なのです。そのためには、シカやイノシシに、初回の接触で確実に電気ショックを経験させなければなりません。

では、どうすれば、獣に確実に触れさせることができるのでしょうか?

ちなみに、電気柵ですが、いったい何ボルトの電圧があると思いますか?実は、通常7,000~10,000ボルトの電圧がかかっています。

10,000ボルトと聞くとピンとこないかもしれませんが、「♪君の瞳は〜♪」のあの曲です。地上に降りた最後の天使に“しびれる”レベルの電圧というわけです。

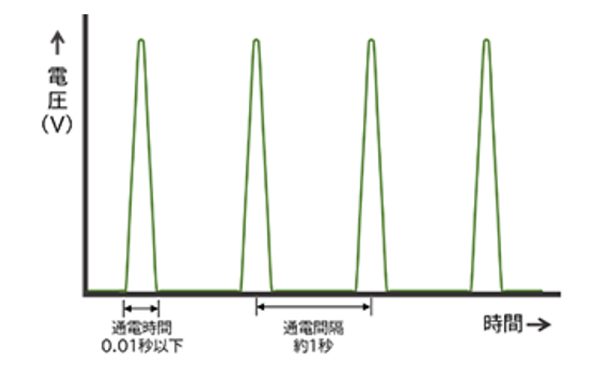

少し専門的な話になりますが、電気柵の電気は「パルス電流」と呼ばれるもので、約1秒に1回、ほんの一瞬(0.01秒未満)だけ電気が流れます。つまり、常時ビリビリ流れているわけではありません。

ずっと電気が流れている電線(いわゆる家庭用コンセントなどの交流電流)に触れて感電すると、痺れて動けなくなり、最悪の場合、死に至る危険もあります。

そのような事故を防ぐために、電気柵は電気事業法などに基づき、安全面がしっかりと管理されています。

電気柵に使用される電源装置は、出力電流を15mA以下に制限し、漏電遮断器(定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以内)を併設することが求められています(※30Vを超える電源を使用する場合)。

このように、動物への効果を保ちつつ、人には危険を与えない構造になっており、安全性が制度的にも技術的にも確保されています。

出典:農林水産省「電気柵による感電事故の防止について」

話を戻しましょう。電気柵は、動物に触れさせて電気ショックを与えることで、「これは怖い」と学習させるための仕組みでしたね。ではここからは、その仕組みをもう少し詳しく見ていきましょう。

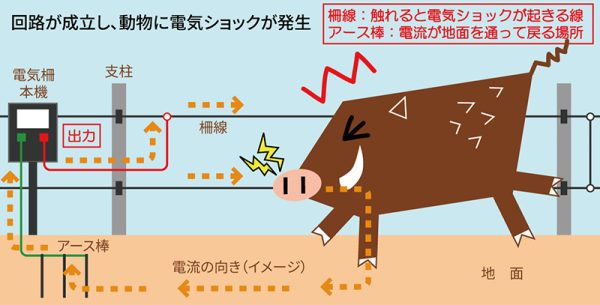

電気柵は、野生動物の侵入から農作物や農地を守るために設置する侵入防護柵です。柵線には高電圧がかけられており、動物がこれに触れると、電流が体を通って地面に流れ、アース棒を経由して電気柵本体へ戻ることで回路が成立します。

このとき、一瞬だけ電流が流れ、動物に電気ショックを与えます。その不快な経験により警戒して近づかなくなり、結果として、侵入を防ぐことができるのです。

このような電気ショックが発生するのは、電気柵が「動物が触れたときだけ電気が流れる仕組み」になっているためです。普段は電気が流れない状態(スイッチOFF)ですが、動物が電圧のかかった柵線に触れることで回路がつながり(スイッチON)、電流が流れて電気ショックが発生します。

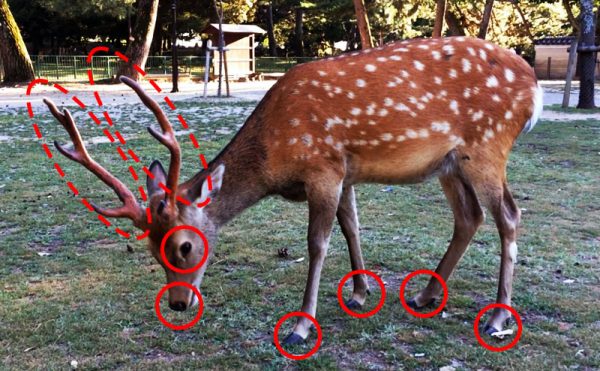

なお、動物の体のどこが柵線に触れるかによっても感電のしやすさは異なります。毛に覆われた部分では電流が通りにくく、感電が起きにくい場合がありますが、鼻先や肉球などの皮膚が露出した部位が接触することで、効果的に電気ショックが発生します。

人間が電気柵に触れた場合も同様で、「バチッ」と一瞬の電気ショックを感じます。このとき強い痛みはありますが、安全に設置・運用されていれば、ケガや失神といった深刻な危険が生じることは基本的にありません。

このように、電気柵は「動物が触れたときにだけ回路が一時的に成立し、電気が流れる」仕組みで動作しています。たとえば、柵線の上にトンボが止まっていても感電しないのは、トンボの体が地面と接しておらず、電流が流れる回路が成立していないためです。

この章のポイント:感電を確実にさせるには、鼻先や蹄など露出部に電線が触れる設計が重要

大切なのは、シカやイノシシの体の「どこに」電線を触れさせるかという点です。繰り返しになりますが、体のどこでも感電するわけではありません。実際に電気を通すのは、蹄、鼻先、口、目玉などの一部に限られているのです。

その他、シカの角は、生え替わったばかりの時期には「袋角(ふくろづの)」と呼ばれ、皮膚に覆われていて柔らかく、血が通っているため電気を通しやすいとされています。一方で、硬く成長した通常の角になると、電気はあまり流れにくいとも言われています。

要するに、電気が確実に流れるのは、皮膚が露出しているごく一部の場所です。例えば、腹側の毛の薄い部分は電気が通りやすいと言われていますが、逆に、体の大部分を覆う毛の厚い部分では、ほとんど電気は流れません。この点はとても重要なので、ぜひ覚えておいてください。

とはいえ、「じゃあ、そんな限られた場所にどうやって触れさせるの?」と思われるかもしれません。そのコツについて、これからご説明します。まずはこちらの動画をご覧ください。

動画:林の中から畑をうかがうイノシシ(提供:栃木県芳賀農業振興事務所)

獣はふだん、自分がいる場所に危険がないか、じっくりと観察しています。これは、動物に共通する本能的な習性です。そして「ここは安全だ」と判断すると、行動はどんどん大胆になっていくのです。

動画:林の中から湧いてくるイノシシ(提供:栃木県芳賀農業振興事務所)

なので、いつも餌場として利用している畑の前に電気柵が現れると、獣はまず立ち止まります。そして、この環境の変化——つまり「これは何だろう?」と、真剣に電気柵を観察し、考えるのです。

ただし、シカやイノシシは、この電気柵を金属柵やネット柵のような、「物理的に突破できない柵」だとは思いません。なぜなら、見た目はただの細い“棒とヒモ”に過ぎないからです。

この変な“棒とヒモ”を前にして、獣は明らかに警戒します。そして、それが自分にとって安全かどうかを、必ず確認しようとします。いわゆる「探索行動」です。ここが極めて重要なポイントになります。

その「調べる・チェックする」という行動のタイミングで感電させる。つまり、その瞬間に“攻撃”するのです。

逆に言えば、攻撃できるチャンスは、電気柵と獣との“最初の接触”に限られるかもしれません。このタイミングで、シカやイノシシに「この棒とヒモ、よくわからないけど、触るとものすごく痛い危険なモノだ!」と、強く印象づける必要があります。

なぜなら、シカやイノシシは“電気”という概念を知りません。だからこそ、「近づくと危険だ!」と体で学習させることが重要なのです。これを一度でも体験すると、獣はその恐怖をしっかり記憶し、以降は電気柵に近づかなくなります。

つまり、“痛みを通じて覚えさせる”ことこそが、電気柵の最大の役割なのです。何度も言いますが、電気柵は見た目、ひょろっとしたただの“棒とヒモ”にしか見えません。だからこそ、初回の接触で確実に痛みを与え、「二度と近寄りたくない」と思わせる必要があるのです。

ちなみに、獣が電気柵のどこに触れるかというと、構造の中でもっとも複雑に見える部分に興味を持つ傾向があります。具体的には、支柱と電線が交差している“クロス部分”。この場所は目立ちやすく、動物の注意を引きやすいとされています。そのため、電気柵は畑の外側に向けて配置しておくことがポイントです。

この章のポイント:通電前に接触されると「安全」と誤学習され、効果が大きく下がる

「電気柵は効かない」「設置しても意味がなかった」という声を耳にすることがあります。ですが、多くの場合、その原因は“最初に獣に電気ショックを体験させることができなかった”点にあります。

先日も、「電気柵を張っても全然効果がなかった……」と悩んでいる方がいました。その方は、某ホームセンターで電気柵を購入したそうです。

購入時に店員さんに設置のコツを尋ねたものの、残念ながら納得のいく説明は得られなかったとのこと。まあ、それも仕方ないかもしれません。電気柵の設置方法を正しく的確に説明できる店員さんなんて、私の知る限り、まずいないと思います。

ちなみにその農家さんは、かなり広い農園をお持ちで、「毎晩のように獣が畑に入ってくる」とお困りの様子でした。そこで意を決して電気柵を導入し、広大な敷地に3日かけて設置作業を行ったとのこと。誇らしげに「ついに完成した」とお話しされていましたが、その一方で、「すぐにまた畑に入られた」とぼやいておられました。

気になった私は、こう質問してみました。「電気を通し始めたのは、設置の何日目ですか?」すると返ってきたのは、「設置がすべて終わった3日目から」という答えでした。

そう、まさにここに電気柵の運用における大きな誤りがあるのです!!!!!(!が多いですかね?でもここが一番大事なんです!)先ほどのやり取りで、問題の本質に気づかれたでしょうか?

――「獣は毎晩やってくる」。それにもかかわらず、電気を通電させたのは、「設置作業がすべて完了した3日目から」だったのです。つまり、設置初日や2日目の夜にも獣は畑に現れ、その時すでに電気の流れていない電気柵と出くわしていた、ということです。

先ほどもお伝えしたように、獣は初めて見るものには強い警戒心を抱きます。電気柵を目にしても、イノシシやシカにとっては、ただの細くて頼りなさそうな「棒とヒモ」にしか見えていません。

そして、これは何か、安全なのか、危険なのか――そうやって慎重に見極めようとする。鼻先で軽く触れたりして、反応を確かめるわけです。ところがそのとき、電気が流れていなかったらどうでしょう?獣にとっては、「なんだ、怖くないじゃないか」と学習するだけです。

すると翌日からはどうなるか。警戒もせず、鼻先でチェックもせず、柵の中、畑の中へと躊躇なく入ってくるようになります。3日目の夜も、やはり同じです。たしかにこの日から通電は始まっていますが、獣はすでに「これは安全だ」と思い込んでいるため、もう鼻先で慎重に確かめるようなことはしません。

その結果、電気を感じにくい体毛の多い部分――たとえば背中や脇腹など――がたまたま電線に触れる程度で、十分な電気ショックを受けることもなく、そのまま畑の中に侵入してしまうのです。

電気柵の効果を最大限に発揮させるために、絶対に守ってほしい2つの鉄則があります。

第一の鉄則:設置初日から必ず通電させること。

電気柵の設置を始めたら、たとえ全体が完成していなくても、その日から必ず電源を入れてください。なぜなら、獣は毎晩やってきます。設置中の電気が流れていない柵を一度でも「安全なもの」と認識されてしまうと、その後に通電しても警戒されなくなってしまうのです。

第二の鉄則:24時間通電を続けること。

最近の電気柵には「24時間通電モード」と「夜間のみ通電モード」が選べるタイプもあります。しかし、必ず「24時間通電モード」を選んでください。というのも、畑を荒らす獣のうち、純粋な夜行性と言えるのはハクビシンくらいで、シカやイノシシ、アライグマなどは、人気(ひとけ)がなければ日中でも普通に活動します。

つまり、もし日中に電気が流れていない状態で、初めて電気柵に触れてしまったら――それはもう「ただの棒とヒモ」だと学習されてしまいます。その結果、夜になって通電しても、もはや警戒されない可能性が高くなるのです。

だからこそ、電気柵は設置開始と同時に電源を入れ、24時間通電し続けることが重要なのです。

もうひとつ、電気柵の効果を台無しにしてしまう、絶対にやってはいけないことがあります。それは、ただのヒモを張って、電気柵の“ふり”をすることです。

「電気柵は効果があるらしい」と聞いて、「獣なんて人間よりも頭が悪いんだから、似たようなもので騙せるだろ」と、電気柵に似せて畑の周囲にヒモを張る──そんなケースが、実際にあります。

確かに、一度本物の電気柵で感電した経験がある獣にとっては、この“なんちゃって電気柵”でも一時的には効果があるかもしれません。あの痛みを思い出して、警戒して近づかなくなる可能性もあります。しかし、それはあくまで「電気柵=痛い」という学習がすでにある個体だけの話です。

電気ショックを受けたことがない獣にとっては、ただのヒモは「見たことのないモノ」に過ぎません。しかも痛くも痒くもない。つまり、恐怖心も警戒心も生まれないのです。むしろ、最初にその“ヒモ柵”に触れて何も起きなかった場合、「なんだ、これ大丈夫じゃん」と学習してしまい、本物の電気柵を設置しても効かなくなってしまうこともあります。

ですから、効果のないダミー柵を設置することは、獣の学習を誤らせるという意味で非常に危険なのです。

そして、仮にダミー電気柵を使っていた農家さんの畑“だけ”が被害に遭うのであれば、まだ自己責任として済む話かもしれません。しかし問題は、そうやって「電気柵=安全」と学習してしまった獣が、周囲の“きちんと通電されている電気柵”にも躊躇なく接近し、侵入してしまうということです。

つまり、一部の安易な行動が、地域全体の電気柵の効果を台無しにしてしまう可能性があるのです。電気柵は「正しく使う」ことによって、地域全体の農地を守る力になります。逆に、一人の誤った使い方が、周囲に大きな迷惑をかけてしまうということを、ぜひ知っておいていただきたいと思います。

この章のポイント:草やツル植物による漏電を防ぐため、柵の周辺管理を徹底することが重要

電気柵を効果的に機能させ続けるためには、設置後の維持管理が非常に重要です。中でも特に注意していただきたいのが、柵の周辺、特に外側の環境整備です。

電気柵は、正しく設置すれば大きな効果を発揮しますが、電線に草や植物が触れてしまうと漏電が発生し、電圧が低下してしまいます。これでは、通電していない電気柵と同じ状態になってしまい、防除効果が失われてしまうのです。

ですので、電線に草が触れないよう、柵の周囲を定期的に刈り払うことが重要です。特に注意すべきは、支柱に絡みつく“つる植物”です。これが電線に巻き付いてしまうと、確実に漏電を引き起こしてしまいますので、必ず除去してください。

さらに重要なのが、柵の外側の刈払いです。もし外側が藪のままになっていると、獣はその藪に身を隠しながら、安心して侵入のチャンスをうかがうことができます。

そのため、柵の外側は2m程度を目安に、点検路として定期的に刈払いを行うことが推奨されます。視界を確保することで、獣の接近を防ぐだけでなく、電気柵の状態確認やメンテナンスもしやすくなります。

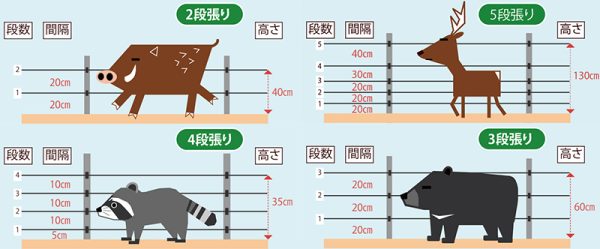

電気柵を設置するうえで、対象とする動物に応じた柵線(電線)の本数と高さの調整が非常に重要です。

ホームセンターなどで販売されている電気柵の多くは、イノシシ対策用の2段式が主流です。しかし、対象とする獣によって必要な段数や高さは異なりますので、購入の際は対応する獣種を必ず確認してください。

なお、当店では、上記のように獣種に適した段数の電気柵セットの販売をしていますので、こちらもご参考ください。

「うちに来る獣は大きいから、電線の間隔を広げればいいだろう」といった判断は禁物です。電線の間隔を広げてしまうと、そこが突破口となり、獣に狙われやすくなってしまいます。

また、特にアライグマなどの中型獣を対象とする場合、電線の下段は地上からわずか5cmと、非常に低い位置に設置する必要があります。

このような低い設置は、草刈りの頻度が増すなど、日常的な管理の負担が大きくなる点にも注意が必要です。特に、低い位置ほど草の影響を受けやすく、結果として柵の効果が不安定になることもあるため、丁寧な維持が求められます。

電気柵について、「この高さで本当に大丈夫なのか?」「シカが飛び越えたりしないのか?」といった質問をいただくことがあります。

結論から言えば、飛び越えによる侵入の可能性は、非常にまれであると私たちは考えています。

このケースでは、設置場所がシカにとって慣れた草地であり、地面も安定していたため、飛び越えが可能だったと推察されます。加えて、近年の森林内における餌資源の減少によって、シカの餌を求める欲求が強くなっていることも関係している可能性があります。

このように、飛び越え事例が全くないとは言い切れませんが、電気柵においては「高さ」よりも「地際」の管理が重要です。

夜間に畑へ侵入してくる獣たちは、基本的に地面をじっくりと見ながら歩き、少しでも電線の隙間がある場所を探して、そこから潜り込もうとします。これはなぜかというと、地際をくぐって入る方が、ジャンプして越えるよりも圧倒的にリスクが少ないからです。

ジャンプして侵入する場合、足をくじく・ぶつけるなどの怪我のリスクがあり、彼らにとっても大きな賭けです。そのため、彼らはまず、安全にくぐれる隙間を探すのが基本行動になります。

また、まれに「電気柵を飛び越えた!」という目撃談を耳にすることもありますが、それは人の存在に気づいて驚き、パニック状態で逃げた際の行動である可能性が高いです。突然の危険に直面した場合、獣も冷静に隙間を探している余裕はありません。

例えば朝、畑に行ったら電気柵の支柱が折れていた――そんな経験がある方もいらっしゃるかもしれません。これは、電気柵に触れた獣が驚き、反射的に柵の中へ突進してしまうことで、支柱が折れたり、柵線が引きちぎられたりすることがあります。

こういったケースでは、畑の中が踏み荒らされていることが多いのですが、よく観察すると作物自体はあまり食べられていないことも少なくありません。獣も感電のショックでパニックになり、逃げるのに精一杯だった可能性があります。

もちろん、生きものの行動なので絶対とは言い切れませんが、「侵入=すぐに食害される」とは限らないということです。それでも、繰り返し侵入されている、確実に食害も起きているといった場合には、電線の段数を増やすことが効果的です。

例えば、シカ対策では基本5段ですが、被害が多い地域では6段~8段に増設しているケースもあります。

段数を増やす際に特に重要なのが、電線の間隔です。どれだけ段数を増やしても、1本1本の間隔が広すぎては意味がありません。目安としては、シカ対策なら電線同士の間隔を最低20cm以内に保つこと。隙間を狭くすることで、獣に「どこからも入れない」という印象を与えやすくなります。

この章のポイント:設置と管理を正しく行えば、電気柵は極めて効果的な獣害対策となる

講習の最後は、屋外に出て、実際の電気柵を見ながらの説明を行いました。希望者の方には、実際に電気柵の感電も体感していただき、リアルな学びの場となりました。

電気柵は、正しく設置・維持管理を行えば、高い効果が期待できる優れた道具です。しかし、通電していない状態や、草などによる漏電が起きると、シカやイノシシに「これは怖くない」「入れる」と学習されてしまい、効果が一気に失われてしまいます。

だからこそ、電気柵を設置する際には、

「設置したその日から、24時間通電」

この鉄則を、ぜひ徹底してください。

小さな油断が、大きな被害につながることもあります。逆に、正しく使えば、シンプルながら非常に強力な防除手段となるのが、電気柵です。

最後に、今回の「高槻市有害鳥獣等特別対策本部 発足式」では、電気柵の講習に加えて、屋外に設置された捕獲檻(箱わな)のデモンストレーションも行われました。実物の捕獲檻を使って、どのように設置・誘引し、どのタイミングで作動するのかといった実践的な内容が紹介され、参加者の皆さんも熱心に見学されていました。

こうした真摯な取り組みに、私たちも大いに刺激を受けました。現場で本当に役立つ知識と技術が、地域全体に広がっていくことを強く期待するとともに、私たちも現場の声にしっかりと応えられるよう、今後も知識と技術の伝達に全力で取り組んでいきます。

この記事を書いた人

![]()

「防獣ネット アニマルネット2300」設置事例:手順と注意点も分かりやすく解説

投稿日:2025年8月6日

ハクビシン対策に有効!「楽落くんNEO」設置で栃木県のいちごを守れ!

投稿日:2021年4月16日

【鹿捕獲】くくり罠にかかったシカの行動パターンと接近の際に注意するポイントを解説

投稿日:2020年10月6日

ハクビシンを撃退!簡単設置の複合電気柵【楽落くん】設置のコツ

投稿日:2020年6月9日

電気柵セットの選び方-はじめての設置で失敗しないためのポイント-

投稿日:2019年8月26日

先頭へ