夜間カラー撮影カメラ「TREL 40J-T」レビュー|カラー&ノーグローで昼夜を問わず自動撮影!

投稿日:2025年12月10日

運営会社:株式会社 地域環境計画

投稿日 : 2018年01月26日

更新日 : 2024年04月25日

こんにちは、「鳥獣被害対策.com」の唐橋です。

今回の「鳥獣害対策の知恵袋」は、8月に参加した、茨城県主催の「地域ぐるみの野生鳥獣被害防止対策研修会」の様子をご報告します。

前回の記事【講習会編】はこちら

「地域ぐるみの野生鳥獣被害防止対策研修会(茨城県)」へ参加しました【講演会編】

今回は、埼玉県農業技術研究センターの古谷益朗さんが考案した「楽落くん」の実地研修についてです。

目次

「楽落くん」は、

など中型動物のほか、イノシシにも効果的な電気柵で、対象とする動物に対して、農作物が“被害にあう時期にだけ設置する”タイプの電気柵です。

の両タイプに対し、絶妙な高さの柵で感電するよう誘導するのが特徴です。

-400x194.jpg)

「楽落くん」の構造イメージ

この「楽落くん」は、普段通っている場所に何か障害物ができると危険なものか確認する動物の「探査」行動を逆手に取った電気柵です。

短時間で簡単に設置でき、柵の高さが低いので人間はまたいで畑に入れます。

収穫が終わった後の片付けも簡単です。

写真:設置研修のりんご園

最初の実地研修は、参加者による「楽落くん」の設置体験です。

実際に体験して、講師の古谷さんの説明のとおり、施工性の容易さ、出入りのしやすい柵であると感じました。

講師の古谷さんは、獣害対策用の侵入防止柵が普及しない理由の一つとして、「(柵があることでの)作業への影響」があると指摘しています。

現在、一般的な侵入防止柵は高さがあったり、管理作業の際にドアの開閉が必要であったりと、耕耘や除草などの管理作業などの妨げになります。

このような煩わしさを解消し、「もっと簡単で作業に影響を与えない効果的な柵はできないか?」との声を受け、動物の行動に着目して開発されたのが、地上からの高さがわずか40㎝の複合柵「楽落くん」だったそうです。

ただし、他の柵と同様にこの「楽落くん」も、とにかく設置さえすれば、もう大丈夫!という、夢の侵入防止柵ではありません。

「楽落くん」の効果を最大限に引き出すためには、いくつかの注意点があります。

この注意点を中心に、効果的な設置について、お話を聞いてきましたので紹介します。

まずは、必要な資材です。

「楽落くん」は、市販されている資材でも作成することができます。

※100mあたりに必要な詳細な資材量は、以下を参考にしてください。

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/om0012

トリカルネットを必要なサイズに切断します。

通常、トリカルネットは幅1mで販売されていますが、これをのこぎりなどで3等分(幅約33㎝)に切断します。(鳥獣被害対策.comでは切断済みの資材セットで販売しています)

柵の設置予定地に切断したトリカルネットを伸ばします。

ここで間違えてはいけないことがあります。

それは、トリカルネットの向きです!

トリカルネットは、ロールの内側に向かってまるまる性質があります。

そのため、柵の外側、つまり動物が侵入してくる側に、ネットの内側がくる(ネットの反りが柵の外側を向く)ように設置します。

なぜ、この向きが重要なのか?

ネットの反りを外側に向けることで、忍び返し的な効果が発生します。

忍び返しは、イノシシの侵入防止柵などでもお馴染みですよね。

このような細かな点もしっかりと注意してくださいね。

また、ポールは写真のように、上端と下端、中ほどに差し込みます。

このポールを差し込む位置も重要です。

一番上の差し込みは、トリカルネットの1マス目に差し込みます。

逆に一番下も、下から1マス目に差し込みます。

このほか、真ん中あたりにもしっかりとポールを通してください。

このように差し込むと、下の写真のようになります。

もし、一番上の差し込みがしっかりできていないと、そこに動物の手がかかったとき、大きな隙間ができてしまいますよね…。

また、ネットの継ぎ目もしっかりと重ねて、隙間ができないようにすることも重要です。

2本のポールでしっかりと固定できています。

ポールは、2m間隔を基本としますが、傾斜などの地形の変化に応じて数を増やしてください。

また、力が加わりやすいコーナー部分は、複数本のポールを使って、しっかりと固定してください (必要に応じて、結束バンドも使いましょう)。

通電線は、トリカルネットの上端から5㎝の場所に通します。

全体として、地上から37~38㎝の高さとするのがベストです!

また、通電線の固定は、クイッククリップを活用すると便利です。

通電線は、夜間でも目立つリボンワイヤーを推奨していますが、通常のポリワイヤーでも大丈夫です。

ネットと通電線の隙間をたるませず、5㎝にキープするために、ネットと通電線を結束バンドで固定します。

固定間隔の目安は2mのポール間隔で3ヵ所です。

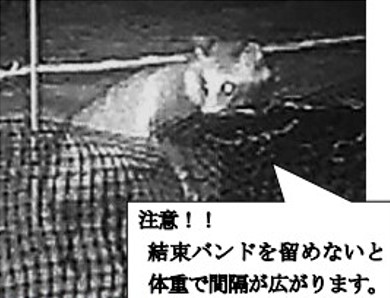

もし、結束バンドで固定せず、隙間が空いてしまうと…

こんな感じで(↓)、動物たちに入り込まれてしまいます。

引用:楽落くん設置マニュアル

最後は電気柵の本器ユニットの設置です。

電気柵の本器ユニットは、柵の内側に設置します。

なぜ、柵の内側ではなく、内側なのか?

それは、動物が本器ユニットを足場して使い、柵内に入り込まないようにするためです。

それでは、さっそく設置講習です。

設置研修の会場は、道路と河川の間に挟まれた、細長い形状のリンゴ畑です。

写真:リンゴ畑の全景

写真:リンゴ畑(道路側)の様子

写真:リンゴ畑(河川側)の様子

これまでに、ハクビシンとカラスによる被害があり、持ち主の方は防鳥ネットと電気柵で対策をされていたそうです。

写真の単管パイプ(鉄支柱)は、防鳥ネット用の支柱です。

講師の古谷さんには、現地を確認してもらい、電気柵の基礎から、「楽落くん」をどのように設置したら効果が発揮できるか、通電線の結び方や碍子の向きなどの細かなチェックポイントも含めて丁寧に説明していただきました。

結束した通電線は、余った部分を通電線に巻き付けます。

こうすることで、ショートを防ぐことができます。

電気柵(+極)の接続です。

通電線にしっかりと巻き付けます。

実は、この農園での「楽落くん」の施工にあたっては、この農園特有の注意点がありました。

先ほどの畑の写真にヒントがあるのですが、皆さんはすでにお気づきでしょうか?

(もう一度、現場の写真です)

1つ目は、防鳥用ネットの単管パイプが設置されている位置です。

加害獣であるハクビシンは、木登りが大の得意です。

パイプが「楽落くん」よりも外側に設置してしまうと、パイプを登って柵を越えてしまう可能性がありますよね。

そのため、柵はパイプよりも外側に設置する必要があります。

ちなみに、このパイプには黒いロープが張り巡らされており、ハクビシンが畑に簡単に入り込めるようになっていました。

2つ目は、防鳥ネット用の単管パイプと、「楽落くん」との位置関係です。

電気柵は、

が繋がることで、電気が流れます。

(こんな感じです↓)

■電気柵のしくみについて、詳しくはこちら

http://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/inoshishidenkisaku_setti

しかし、動物が立っている地面が、コンクリートやアスファルトなどの通電性のない素材であると、動物が通電線に触れても電気が流れません。

つまり、この畑でコンクリート(護岸)とパイプとの隙間に、「楽落くん」を設置する場合は、コンクリートの上に電気を通す金属ネットやトタン板などを敷く必要があるのです!

(こんな感じです)

今回は、施工の実地研修を兼ねていたので、参加者全員でこの写真(↓)のように施工しました。

少し写真が見づらいですが、パイプとコンクリートの間に設置しています。

ただし、ご注意いただきたいのは、これは「楽落くん」が効果を発揮するためのベストな設置ではないということです。

この畑で「楽落くん」が効果を発揮するためにはまだ課題が残されています。

(侵入防止のための改善点)

(通電性を確保するための改善点)

農家さんと一緒に、これらのポイントを含め設置方法を伝授していただき、さらにもう1か所の展示圃の視察し、この日の研修は終了しました。

2日目も引き続き、講師の古谷さんと「楽落くん」を設置した展示圃の視察を行いました。

その際に、見受けられた「楽落くん」の設置に関するチェックポイントをご紹介します。

写真:フルーツほおずきのモデル圃

こちらの畑では5種類のフルーツほおずきを栽培しています。

これまで、ハクビシンの被害があったそうです。

写真:チェックポイント/通電線とトリカルネットの間隔

上の写真の赤丸のところですが、通電線とネットと間隔が開いているのがお分かりでしょうか。

通電線はトリカルネットの上部から5cmのところに設置するのが鉄則です!

隙間が大きくなると、ハクビシンやアライグマの潜り抜けの危険大です!

これくらいは大丈夫だろう…

そんなことは考えず、気を引き締めて5㎝をキープしてください。

また、途中で弛んでいるところがあったら、結束バンドを使って、弛みを取り除いてくださいね。

次は、水稲のモデル圃場です。

このモデル圃場ではイノシシなどの被害があるそうです。

下の写真は、水田と水路の接合部分です。

畔に沿って「楽落くん」を設置していますが、水路の部分は畔が切ってあり、空間ができています。

写真:チェックポイント/水路

このような場所は、侵入路として狙われやすくなります。

そのため、可能な限り侵入を防止するための対応を図りましょう。

(こんな感じ)

(排水溝からの侵入も注意!)

引用:楽落くん設置マニュアル

下の写真は、一見、何も問題がなさそうですが…

写真:チェックポイント/斜面の隙間

畔に少しの傾斜があるために、ネットと地面の間に隙間(オレンジの部分)ができています。

イノシシは入り込めそうな隙間を見つけると、しつこく侵入を試みるので、ここから柵を破壊し、

侵入される恐れがあります。

余ったネットやワイヤーメッシュなどを使って、空間をしっかりと塞ぐ必要があります。

このように、動物に侵入されない柵を維持するためには、柵設置の際に細かなチェックポイントがあります。

一見、些細なことですが、これらのポイントがきちんとクリアされて、初めて侵入防止柵は効果を発揮します。

さらに、設置した時だけではなく、その後の定期的な見回りでもこれらのチェックポイントをきちんと確認することが大切です。

「楽落くん」を考案された講師の古谷さんは、この柵の利用にあたり、以下の点を守ることが大切だ、とお話されています。

一度でも食べさせると、動物はなんとかして入ろうとします。

初めてできた障害物(電気柵)を見た動物が、それが安全なものなのかを探査する時に、いかに感電させられるかがポイントです。

収穫終了後も、柵を片付ける日までは24時間通電!

「収穫物がないから」と通電していないと、動物が探査したときに感電しないと、「危険だ」と認識しなくなる場合があります。

柵に慣れて次作や翌年作で柵の効果がなくなる場合がありますので、設置当日から撤去するまで必ず通電してください。

さらに、動物は明け方や夕方でも動きます。

電気柵本器には「昼夜切り替え」などの機能がありますが、動物の侵入時に通電していないと意味がないため、24時間通電している必要場合があります。

通電線に雑草が当たっていると、漏電して電気ショックが弱かったり、電気が通っていない場合があり、電気柵の効果がなくなります。

栽培しているカボチャなどのツルや葉も、通電線に当たっている場合があるので注意してください。

設置や維持管理のポイントを守って、効果のある柵の設置を心がけましょう!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アライグマ・ハクビシンから作物を守る!!

中型動物の農作物被害防止柵「楽落くんNEO」デンエモン100m資材セット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この記事を書いた人

![]()

夜間カラー撮影カメラ「TREL 40J-T」レビュー|カラー&ノーグローで昼夜を問わず自動撮影!

投稿日:2025年12月10日

「防獣ネット アニマルネット2300」設置事例:手順と注意点も分かりやすく解説

投稿日:2025年8月6日

投稿日:2025年7月30日

【ぶどう園の獣害対策】実践的な方法とおすすめ商品(ハクビシン対策の事例も紹介)

投稿日:2023年11月15日

【トレイルカメラを設置する前に】おすすめの防水対策や設置・設定方法を徹底解説!

投稿日:2022年8月2日

先頭へ