投稿日:2025年8月27日

ツキノワグマの出没について~狩猟者数との関係~

投稿日 : 2013年03月29日

更新日 : 2025年09月11日

こんにちは「鳥獣被害対策.com」の小野です。

前回のブログでは、クマの出没が増えている原因として、よく取りざたされる理由として、以下のものを挙げました。

- クマが増えたから?

- 猟師が減り、狩猟圧が減ったから?

- クマが人を怖がらなくなったから?

- 生息環境が悪くなってドングリなどのクマの食べ物が減ったから?

そしてそのうち、

1)クマが増えたから?

についてお話ししました。

今回は、

2)猟師が減り、狩猟圧が減ったから?

3)クマが人を怖がらなくなったから?

についてお話します。

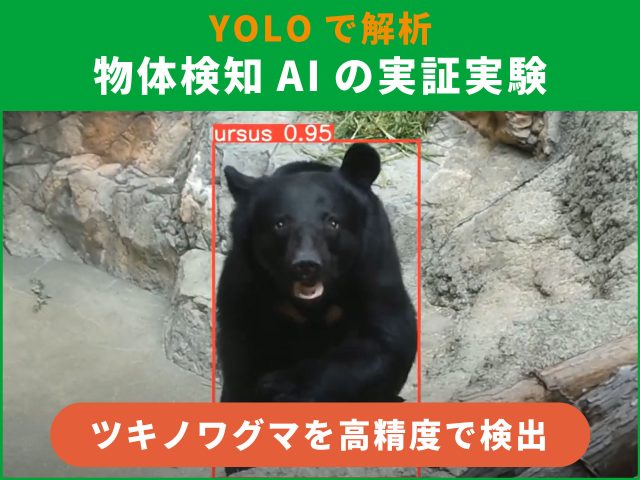

クマにはさまざまなイメージがあります。

今大人気のくまモンや、プーさん、リラックマといったようなマスコット的なかわいらしいイメージがあれば、人里に出没して人身事故を起こす、獰猛な獣のイメージもあります。

マスコット的なイメージがあるものの、人身事故は実際に起きているため、サルやシカやイノシシなどと比べ、出没、目撃情報のあった地域では心理的な負担が大きく、捕獲をしてほしいといった要望が上がることがあります。

昔から集落のすぐ裏山にクマが生息しているような場所では、目撃があってもすぐに捕獲、といった動きにならない地域もあります。

極端な話では、秋にクマが集落周辺の柿を食べるのを、毎年の風物詩のようにおばあさんが見ているようなところもあります。

このように、クマから連想されるイメージ、実際にクマが出没した際の人の反応は、状況によってさまざまです。

・秋季には実を食べに、クマはブナ林に向かいます

・ブナの幹に残ったクマの爪痕

・夏季にサクラの実を食べたクマの糞

クマは1頭当たりのナワバリが広く、他の大型獣に比べ生息密度の低い動物です。

生息密度が低いということは、一定面積に生息する頭数が少なく、強い捕獲圧に弱い、ということです。

また、数年に1回、1頭のこどもを産むのみで、シカやイノシシに比べ繁殖率もそれほど高くありません。

しかし、クマも他の大型獣と同様、古くから毛皮、熊の胆、獣肉として利用され、拡大造林時には多くの生息地を失っています。

九州地方では絶滅されたとされ、四国の生息頭数は十数頭~数十頭となっています。

各都道府県では捕獲による対策とともに、個体数が推定され、個体群の維持についても慎重に管理がなされています。

北海道、東北地方などクマの個体数が多い地域については、絶滅が危惧されている地域とは状況が異なりますが、同様に個体群を維持するための計画が立てられています。

クマは被害対策と捕獲、個体群維持について注意が必要な、被害対策と 管理のむずかしい動物なのです。

話がだいぶ逸れていますが、クマの出没の理由について、

2)猟師が減り、狩猟圧が減ったから?

が当てはまるかどうかのお話です。

1978年には50万件を超えていた狩猟者登録者数は、その後減少の一途をたどり、2009年には15万件を下回っています。

高齢化も進んでおり、数十年後の狩猟者人数、狩猟技能の衰退が心配されています。

これに伴い、クマの捕獲数が減ったかというと、環境省の統計によると、1960年代から2005年までの

クマの有害捕獲及び狩猟頭数は1300~2800頭を推移しています。

その後2006年度の大量出没時には5100頭、2010年度には4700頭の捕獲がなされています。

狩猟登録者数は減っていますが、大量出没時以外の捕獲頭数については、年によって増減はあるものの、狩猟登録者数のような極端な減少傾向は見られません。

登録者が減ったことで単純に捕獲圧が減った、とは言い難いのが現状です。

山に入ってクマを狩猟する昔からの猟ではなく、被害をもたらすクマを里山で待ち構え、箱わななどでとらえる、いわば受け身の猟が増えている、それが近年の捕獲数の増加に寄与している、との話も聞きますが、なかなか一概には、出没数の増加の一因として、捕獲圧を当てはめるのは、難しいと思います。

3)クマが人を怖がらなくなったから?

については、狩猟者とともに地元民やその他、山に入る人の変化について考えてみます。

山に入る猟師さんと同様、里山で生活する人々は、昔は柴刈りをし、薪にするために、頻繁に山に入っていました。

今は登山を趣味とする人が増え、山ガールも流行していて、山に入る人は全体では増えているかもしれません。

しかし、登山道ではなく、山の中を自由に歩き回り、山の手入れをする、薪をとる、山菜やキノコを採る、といった人は減ってきているのではと思います。

山に入る狩猟者や地元民が減った結果、クマが人の生活圏に近い里山に降りても、人の気配を感じることが少なくなり、クマにとって人があまり恐るべき対象でなくなっている、ということはあるのではないかと思います。

また、人の手が入らず、柴刈りが行われない雑木林は、ドングリなどの堅果をつける樹木を育て、クマにとって生活しやすい場所になっている可能性があるのではないかと思います。

次回は

4)生息環境が悪くなってドングリなどのクマの食べ物が減ったから?

についてお話します。

———————————————-

弊社では、全国各地でニホンジカ、サル、ツキノワグマの生息数推定業務や被害対策、捕獲に関する講習業務を行っています。

都道府県、市町村の担当者様で、既存の調査方法の改善や、被害対策等の相談等ございましたら、お気軽にご連絡をいただければと思います。

+++++++++++++++++++++++++++

★クマ被害の現状と対策についてはこちら⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/description-bear

★クマ対策用電気柵はこちら⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-package

★クマ対策用箱わなはこちら⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-boxtrap-big

★クマ対策商品はこちら⇒

https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear

この記事を書いた人

![]()

関連記事

投稿日:2023年10月12日

【熊被害2025】秋に増加するクマの被害に備えよう(主要都道府県クマ出没情報リンクあり)

投稿日:2023年9月1日

投稿日:2018年9月11日

投稿日:2017年1月18日

先頭へ